こども⾷堂、COVID-19の流行、ワクチン接種、クリニック移転、訪問診療の開始、訪問リハビリ導⼊、講演会の依頼など、少し思い返しただけでも内容の濃い6年間だったと思います。私自身、どうして地域医療を行いたかったのか皆様に伝える機会がありませんでしたので、思いを述べたいと思います。

2009年に千葉県旭市にある旭中央病院にて初期研修をしました。そこで、神経難病であるパーキンソン病やALSなどをはじめ、沢⼭の脳卒中患者さんの治療に携わることを経験し、脳神経内科を専攻することを決めました。

2012年に⼤学病院で数々の病気や難病の患者さんと接する間に、彼らの⼼の中に⾔葉にならない不満、不安、後悔、孤独を抱えて⽣きていると感じるようになり、それを⽀える家族にも同様の喪失感、絶望をかかえ、介護する姿を⾒てきました。特に、神経難病や脳梗塞など⼀度症状が出ると、元には戻らない、いわゆる社会復帰ができないことが、いかに歯がゆい問題なのか実感しました。この問題は障害や認知症にも同様に抱えており、「社会的役割」の喪失が⼤きな問題です。

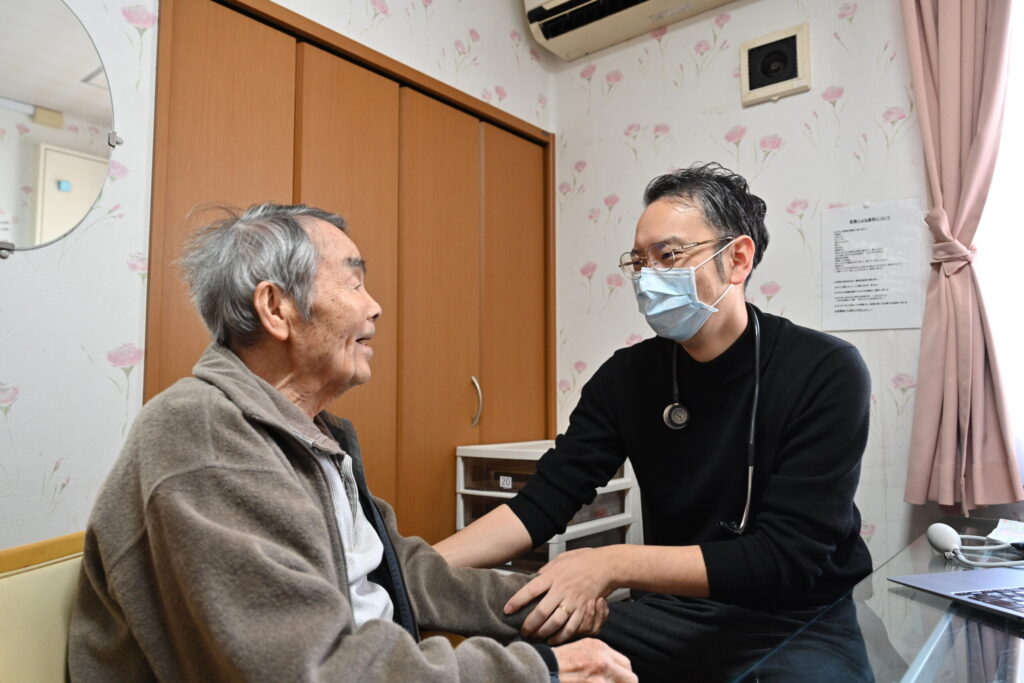

当時の私は、医療として出来る限界を知り、患者様の⼈⽣を考え、⼀緒に伴⾛できる医療が必要なのではないかと考えましたが、そもそも医療だけでいいのか?介護、福祉事業だけで、その⼈が幸せと⾔える環境が出来るのか?と深く考え込みました。

そして、その答えは社会的役割にあると考えました。⼈は⼈との交流の中で、幸せにもなるし、不幸にもなる。

⾝近な⼈にも⼼の中を打ち明けるのが怖いときもあります。そんなとき、第三者が話を聞いてあげたり、近くで⼦供達が危ないことをしないように⾒守ったりするだけでも⽴派な「社会的役割」(昔でいうおせっかいおじさん、おばさんのような存在)です。そうすることで、その⼈の⽣きがいになるのではないかという考えに思い至りました。病気になったとしても、どんな障害があっても、必ずどこかで必要とされる場所がある。

地域医療にはその「居場所」を提供できる強みがあると感じ、私は地域医療に傾倒することに決めました。

答えがすぐには出ない介護、障害、福祉、貧困などの様々な問題にも親⾝になって寄り添っていきたいと思います。

我々医療法⼈明康会が⽬指すのは、あくまで埋もれている問題を書き起こし、整理して、シンプルにすることだと思っています。

その上で、問題解決のためのハブとして機能することが理想的と考え、医療の枠だけではなく、介護や福祉、安⼼できるサードプレイス「居場所」として活動していくことを目指します。まだまだ私自身だけで出来ることは少ないですが、優秀なメンバーが当院に集まっているので、多くの挑戦を実現していけると信じています。

WEB予約専用

WEB予約専用